- 毎日の提出物チェックに時間を取られすぎている

- 紙の名簿での管理に限界を感じている

- デジタル化して本来の教育活動に時間を使いたい

毎朝の宿題チェックや提出物の管理、名簿とにらめっこして貴重な時間を費やしていませんか?

この単純作業が教師の時間を奪い、本来集中すべき教育活動を圧迫しています。

そんな悩みを解決する方法として、QRコードを活用した提出物管理システムが注目されています。

この記事を読むことで、

- QRコードで提出物管理の仕組みがわかる

- 基本原理から導入までステップバイステップで解説

- 「QR提出物チェッカー」アプリの活用法がわかる

- 教室での実践的な運用テクニックを紹介

- 効率的な環境整備の方法がわかる

- スムーズな運用のためのグッズと教室レイアウト

- 業務効率化への発展的活用法がわかる

- データの一元管理や評価業務への応用方法

この記事では、教師の日常業務を劇的に効率化するQRコードを活用した提出物管理システムについて、導入から活用までを詳しく解説します。

スマートフォンやタブレットを活用し、毎日の単調な作業から解放され、本来の教育活動に集中できる時間を生み出しましょう。

デジタルツールで先生の仕事をもっと楽にしませんか?

教員の提出物管理における課題と効率化の重要性

教師の一日は常に時間との戦いです。

授業の準備や教材研究、生徒との関わりなど、本来集中すべき業務がある中で、提出物チェックに多くの時間を費やしている現実があります。

実際にどのような課題があるのか、そして効率化がなぜ重要なのかを見ていきましょう。

提出物チェックに費やされる実際の時間

30人程度のクラスで毎日の宿題チェックを行うと、一人あたり10秒かかるとしても5分以上の時間が必要です。

さらに未提出者の記録や督促、後日の回収確認などを含めると、週に2〜3時間もの時間が提出物管理だけに費やされている計算になります。

この時間は、個別指導や教材研究など、より教育の質を高める活動に使えるはずの貴重な時間です。

従来の提出物管理方法の限界

従来の紙の名簿を使ったチェック方法には、以下のような限界があります。

- 時間効率の悪さ:名前を探して印をつける作業の繰り返し

- ミスの発生:チェック漏れや重複チェックなどのヒューマンエラー

- データ活用の難しさ:紙の記録から統計や分析を行うのは困難

- 保管の問題:紙の記録の管理や保存に場所と手間が必要

これらの課題は、教師の負担を増やすだけでなく、本来の教育活動から注意と時間を奪っています。

デジタル化による時間創出の可能性

提出物管理をデジタル化することで、次のような大きなメリットが生まれます。

提出物管理の効率化は、単なる事務作業の改善ではありません。

生まれた時間を生徒との対話や授業準備、自己研鑽に充てることで、教育の質そのものを高める取り組みです。

教員の業務効率化を考える上で、デジタルツールの活用は大きな可能性を秘めています。

特にiPadやスマートフォンといった携帯性の高いデバイスは、様々な場面で活躍します。

» 【現役小学校教員】ママ先生のiPad活用術とおすすめアプリ

iPadやスマホの活用は提出物管理だけでなく、授業準備や教材研究、成績管理など教師の業務全般を効率化できます。

上記の記事では、現役小学校教員が実践しているiPad活用術を詳しく紹介しています。

効率化のメリットは、ママの役割も両立させなければならない教員にとっても大きいものです。

» 3人の子育て×フルタイム教員|時短テク&デジタル活用で仕事も家庭も諦めない

提出物チェックの効率化は、特に仕事と家庭の両立を目指す教員にとって重要な時短テクニックのひとつといえます。

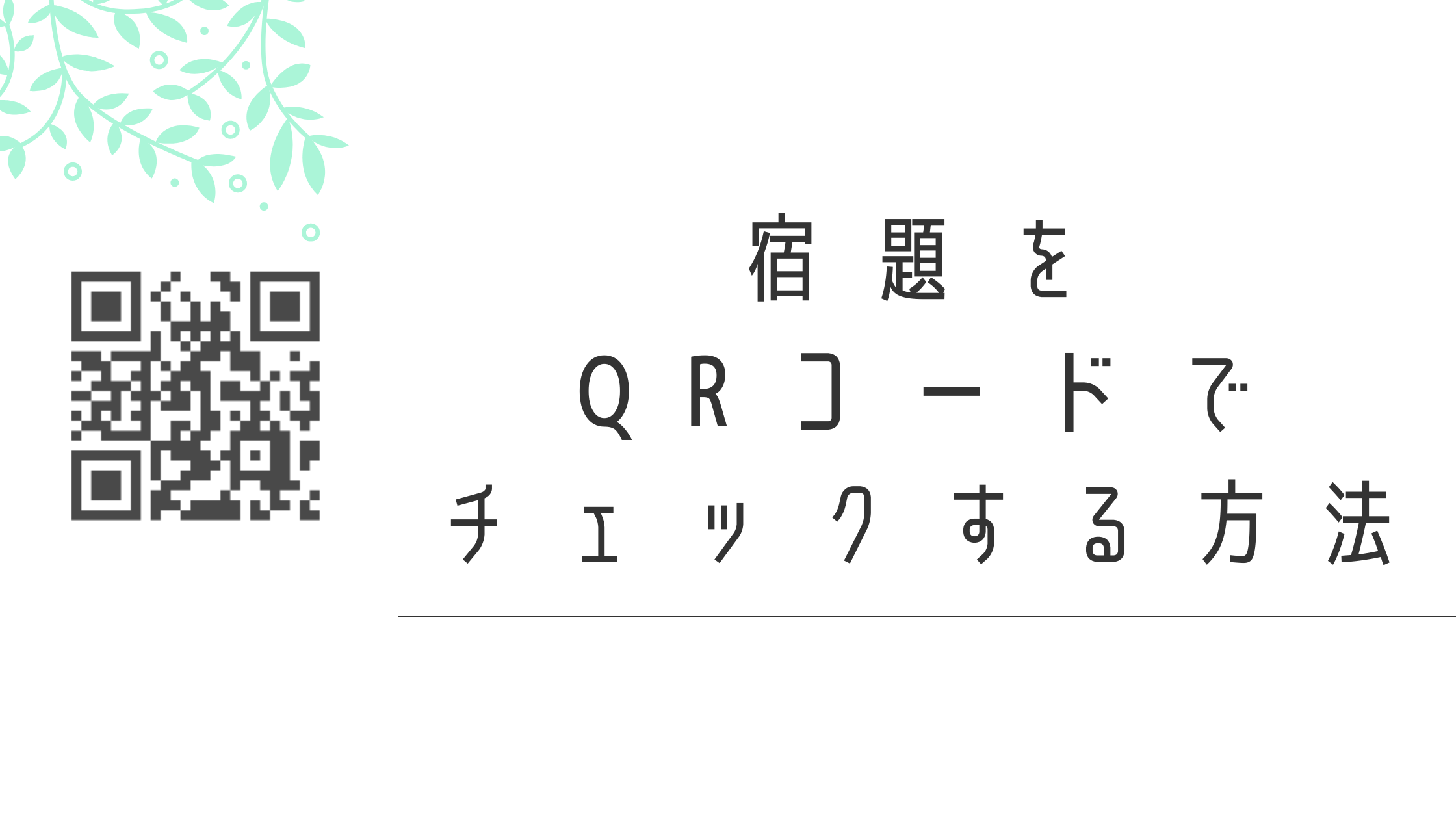

QRコードを活用した提出物管理の基本

QRコードを使った提出物管理は、シンプルでありながら非常に効果的なシステムです。

ここでは、その基本的な仕組みやメリット、導入に必要な環境について解説します。

QRコード管理のメカニズムと効果

QRコードを活用した提出物管理は、次のような流れで行われます。

- 準備:提出物や宿題ごとにQRコードを生成して印刷

- 貼付:印刷したQRコードをノートやプリントに貼付

- 読取:提出時にスマホやタブレットでQRコードをスキャン

- 記録:提出状況が自動的にデータとして記録される

この方法の最大の特徴は、QRコードを読み取るだけで瞬時に提出確認が完了する点です。

名簿を確認して印をつけるといった手作業が不要になり、チェック時間を大幅に短縮できます。

さらに、機械的な読み取りによってヒューマンエラーも防止できます。

必要な環境と初期投資

QRコードを活用した提出物管理を始めるために、最低限必要なものと、あると便利なものを紹介します。

学校予算での購入が難しい場合でも、個人のスマホとアプリだけで始められるのがこのシステムの大きな利点です。

管理職や同僚への説明と説得のポイント

新しいシステムを導入する際には、管理職や同僚の理解と協力を得なければならない学校もあるでしょう。

効果的な説明のポイントを念の為まとめます。

- 具体的な時間削減効果:「30人クラスで1日あたり約10分、週で50分の時間短縮」など

- 教育的メリット:「生まれた時間で生徒との活動が週に1回増やせる」など

- 学校全体の利点:「データ共有による学年単位での提出状況把握が容易に」

また、よくある反対意見への対応方法も押さえておくと良いでしょう。

新しい取り組みを始める際には、まずは小規模から試験的に導入し、効果を実証してから拡大していくアプローチが効果的です。

具体的な成果を示すことで、理解と協力を得やすくなります。

» スマホ保険14社の徹底比較|iPadマニアが選ぶおすすめスマホ保険

学校で自分の端末を使用する場合は、万が一の破損に備えて保険加入も検討しましょう。

上記の記事では、端末保護に最適な保険を比較しています。

特に子どもが多い環境では、予期せぬアクシデントも考慮した準備が安心につながります。

実際にApple Pencilやビデオカメラなど、私は多大に恩恵を受けています。

教員向け提出物管理アプリ「QR提出物チェッカー」の実践活用法

ここからは、実際にQRコードを使った提出物管理を行うための具体的な方法について解説します。

教員向けアプリ「QR提出物チェッカー」を例に、導入から活用までの流れを見ていきましょう。

「QR提出物チェッカー」アプリの基本紹介

「QR提出物チェッカー」は、吹野貴俊さんが開発した、生徒の提出物をQRコードで管理できるアプリです。

アプリはiPhone/iPadに対応しており、デジタル機器に不慣れな方でも簡単に使いこなせるシンプルな設計になっています。

日々の提出物チェックを大幅に効率化し、貴重な時間を本来の教育活動に充てられるようになります。

アプリの基本的な使い方

「QR提出物チェッカー」の基本的な使い方は非常にシンプルです。

以下の手順に従って、すぐに使い始めることができます。

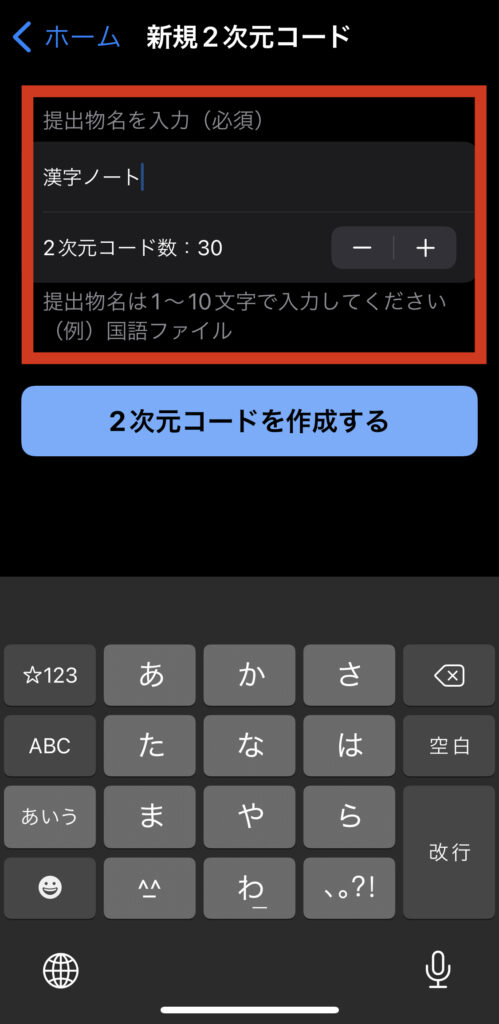

①提出物の登録

まずは「提出物設定」画面で管理したい提出物を登録します。

宿題、ノート、プリントなど、チェックしたい提出物の種類を設定しましょう。

②生徒の登録

次に「生徒追加」画面で生徒の名前を入力します。

キーボードでの入力のほか、Dropboxを利用してエクセルファイルやテキストファイルからの名簿インポートも可能です。

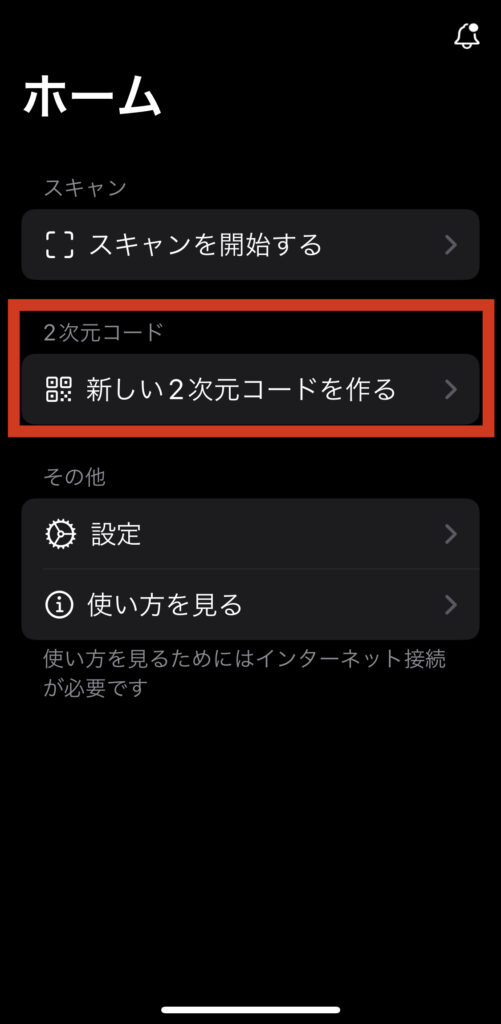

③QRコードの生成と印刷

生徒の登録が完了したら、QRコードを生成します。

「生徒追加」画面の右上にあるQRコードマークをタップすると、QRコード生成画面が表示されます。

生成したQRコードは印刷して、生徒の提出物に貼り付けて使用します。

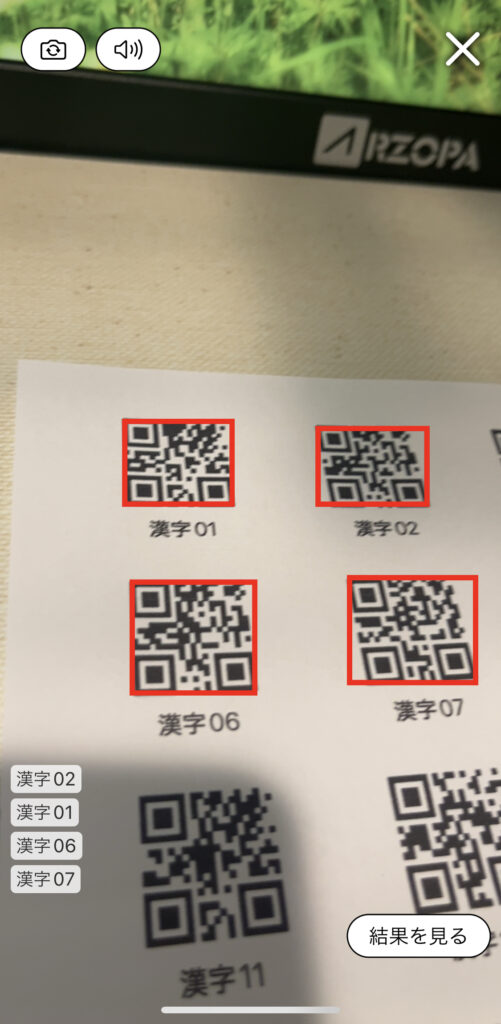

④QRコードの読み取り

生徒がQRコード付きの提出物を提出したら、「QRコードスキャン」ボタンから読み取ります。

読み取りは1日1回行うことができ、読み取った日付の提出欄に自動的に記録されます。

例えば3/25に読み取った場合は3/25の提出欄に○がつき、翌日の3/26に再び読み取ると3/26の提出欄に○がつきます。

アプリにはインカメラを使った読み取りモードもあります。

端末を机の上に置いておけば、生徒が自分でQRコードをかざして提出確認ができます。

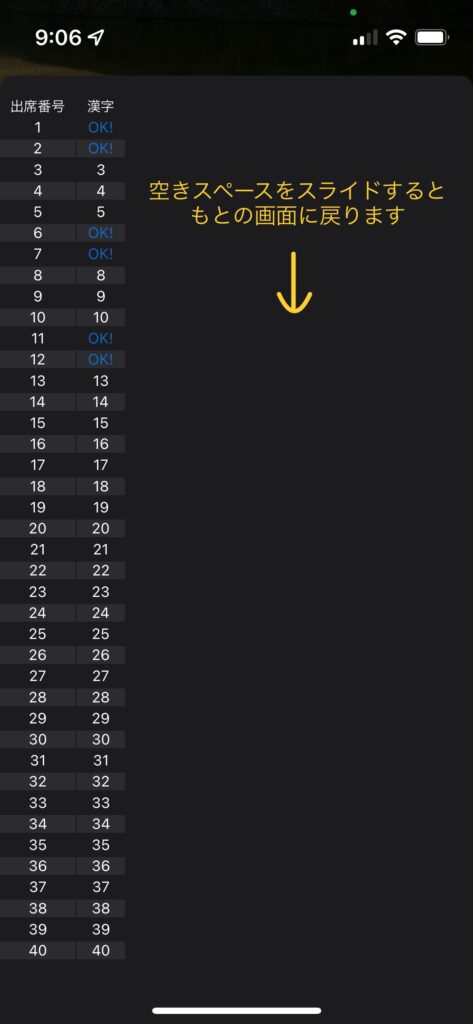

⑤提出状況の確認と集計

「提出状況」画面では、日付ごとの提出状況を一覧表示できます。

未提出の生徒も一目で確認できるため、フォローアップが容易になります。

また、学期末の成績処理時には、集計画面で指定した期間の提出回数合計を表示することができます。

さらに、集計データはCSV形式で出力可能なので、エクセルなどで活用することもできます。

便利な使い方のポイント

QR提出物チェッカーをより効果的に活用するための便利な機能もいくつか用意されています。

①5段階評価設定

遅れて提出した場合や、提出物の内容をチェックして評価をつけたい場合には、5段階評価機能が便利です。

「提出状況」画面上部の歯車マークから評価方法を変更できます。

QRコードを読み取った場合、デフォルトでは「5」の評価が設定されます。

その後、「提出状況」画面や「QRコードスキャン」画面で評価をタップして値を変更することができます。

②忘れ・休み設定

提出を忘れた生徒や休んでいる生徒の記録も管理できます。

「提出状況」画面の歯車マークから「忘れマークを使用する」をONにすると、忘れや休みの記録が可能になります。

また、忘れて後日提出した場合の得点も設定できるため、成績評価に柔軟に対応できます。

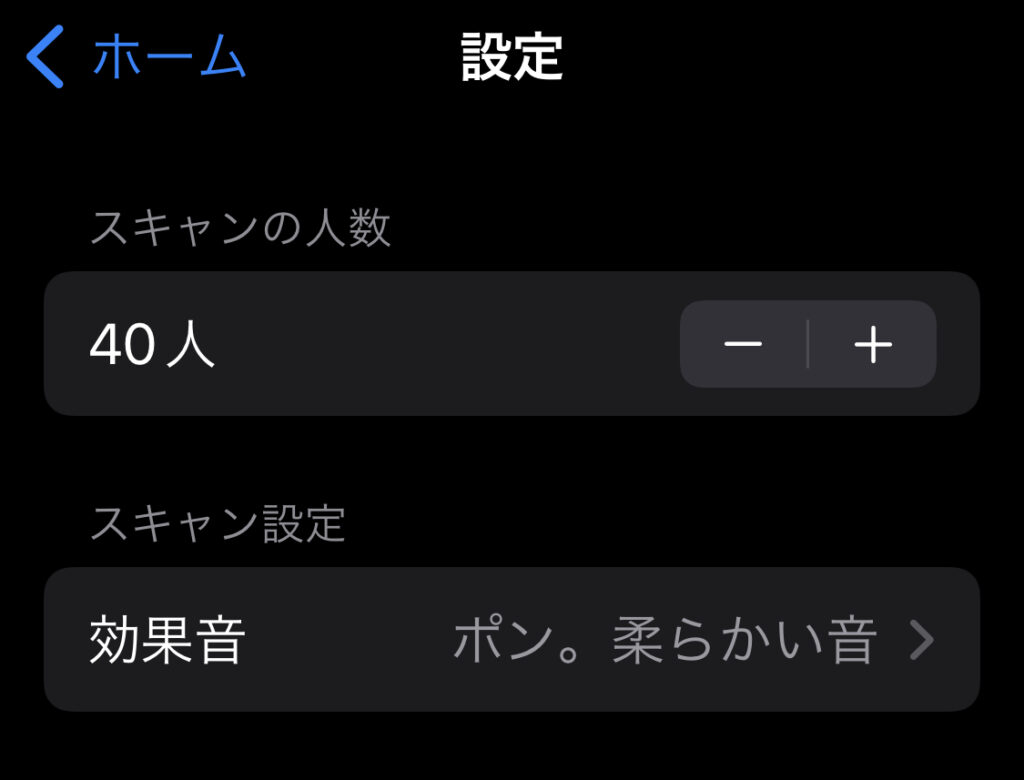

③複数クラスの管理

中学・高校など複数クラスを担当する場合にも対応しています。

生徒追加画面の右下のボタンからクラスの変更・登録・削除が行えます。

QRコードスキャン時は特にクラスを意識する必要はなく、それぞれのクラスに自動的に振り分けられます。

④提出履歴の手動追加

QRコード読み取り以外にも、手動で任意の日付に提出履歴の登録や削除が可能です。

「提出状況」画面の右上のボタンから提出履歴を追加したり、履歴をタップして削除したりできます。

QRコードが読み取れない場合や、例外的な対応が必要な場合に便利です。

教室での実践的な運用テクニック

QRコードを使った提出物管理を効率的に行うためのポイントをいくつか紹介します。

実際の教室環境での運用を想定した実践的なテクニックです。

①提出物チェックの最適なタイミング

提出物チェックに最適なタイミングは、朝の会や帰りの会です。

以下のような流れで実施すると、わずか数分で全員分のチェックが完了します。

- 朝の会での活用:

教室入口付近にタブレットを設置し、児童・生徒が自分でQRコードをスキャン - 帰りの会での活用:

提出物回収係を決めて、集めた提出物のQRコードを一気にスキャン - 一括スキャン方法:

提出物を重ねずに並べて配置し、カメラで一度に複数のQRコードを読み取る

②児童生徒の協力を得るためのアプローチ

QRコードを活用した提出物管理をスムーズに導入するためには、児童生徒の理解と協力が欠かせません。

- 年齢に応じた説明:

低学年には「お買い物のピッと同じだよ」

高学年には「データで記録できる仕組み」など - メリットの共有:

「先生の時間が増えるとみんなと関われる時間も増える」などポジティブな面を伝える - 提出物当番の設置:

週替わりや日替わりで担当を決め、提出物の回収とQRコードのスキャンを担当 - 体験させる:

実際にQRコードを読み取る体験をさせることで興味と理解を深める

③トラブル対応と予防策

どんなシステムにもトラブルはつきものです。

想定されるトラブルとその対応策を事前に考えておきましょう。

トラブルが起きた際は、すぐに解決策を示すことで児童生徒の不安を取り除き、システムへの信頼を維持することが大切です。

次のセクションでは、QRコード提出物管理をより効率的に行うための周辺環境の整備について解説します。

適切なグッズの選択や教室レイアウトの工夫で、さらにスムーズな運用が可能になります。

宿題チェックを効率よく行うための周辺環境整備

ここでは、スマホ/タブレットを安全に使用するためのグッズや、効率的な運用のための教室環境づくりについて解説します。

少しの工夫で大きく効率アップできるポイントをご紹介します。

最適なスマホ/タブレットスタンドの選択

QRコードの読み取りをスムーズに行うには、スマホやタブレットを安定した状態で使用できる環境が必要です。

特に子どもたちが自分でスキャンする場合は、端末の安全性も確保しなければなりません。

①端末の安定性を確保するホルダータイプ

スマホやタブレットを使用する際は、単純なスタンドではなくホルダータイプを選ぶことをおすすめします。

子どもたちが操作する際に画面が見やすく、また机に当たることによる端末落下を防ぐことができます。

特にフレキシブルアームタイプのホルダーは、角度調整が自由にできるため、様々な状況に対応できます。

デスク固定式のものを選ぶと、スタンドごと落下させる心配も少なくなります。

②インカメラ用スタンドの工夫

QR提出物チェッカーのインカメラ機能を活用する場合は、端末を机の上に安定して設置することが重要です。

以下のようなポイントを考慮してスタンドを選びましょう。

- 視認性のよさ:

子どもが使いやすい角度に調整できるもの - 安定性:

重心が低く、倒れにくい構造のもの - 滑り止め:

机の上で動きにくいもの - ケーブル管理:

充電ケーブルを接続できるデザイン

子どもたちが自分でQRコードをかざす場合、目線の高さに合わせたスタンド位置にすることで、スムーズな操作が可能になります。

また、スタンドの周囲にスペースを確保することで、混雑による事故も防げます。

普段使いと併用できるMOFTもおすすめです。私も活用していますが、角度調整が自由なのが非常に使いやすいスタンドです。

8in1との違いはSuicaが入るかどうかだけなので、不要なら7変化がコスパ良し。

QRコードの耐久性を高める工夫

QRコードは汚れや破損に強いという特性がありますが、学校現場での日常的な使用を考えると、耐久性を高める工夫も必要です。

特に長期間にわたって使用する場合は、以下のような対策を検討しましょう。

①ラミネーターの活用

QRコードをラミネート加工することで、耐久性が大幅に向上します。

特に頻繁に取り扱う提出物や、長期間使用する教材には効果的です。

家庭用のコンパクトなラミネーターであれば、比較的安価で導入できるのがメリットです。

自宅でも使用できるため、教材準備の時間を有効活用できます。上記もう3年以上現役で使っています。

家事や育児・他の仕事をしながら教材をラミネートできる環境が手に入るのも大きなメリットです。

QRコードだけでなく、様々な教材作成にも活用できるため、一石二鳥の投資になります。

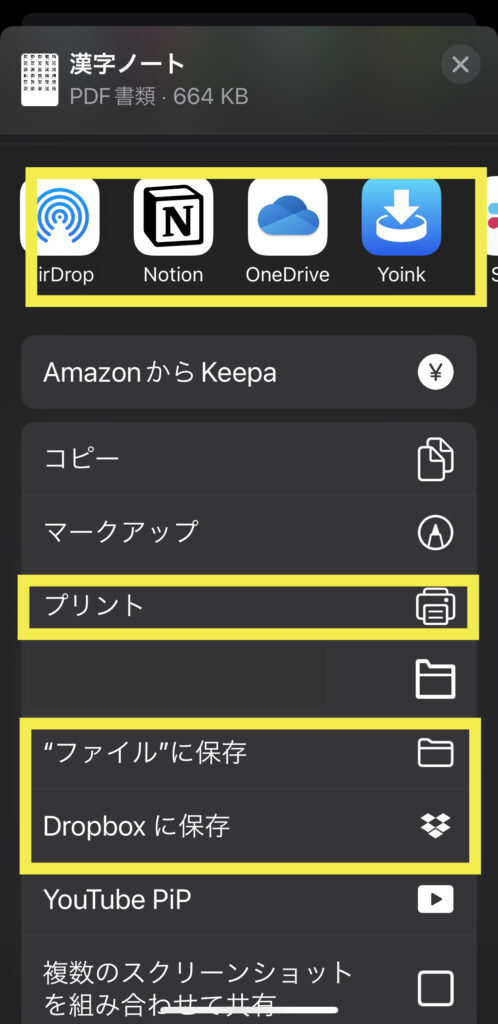

②QRコードの保管と再発行対策

QRコードのバックアップと再発行がしやすい環境を整えておくことも重要です。

以下のような方法で、万が一に備えましょう。

- PDFでの保存:

生成したQRコードをPDF形式で保存しておく - クラウド保存:

Dropboxなどのクラウドストレージに保管しておく - 予備の印刷:

よく使うQRコードは予備を数枚印刷しておく

特にクラウドストレージの活用は、学校と自宅の両方でQRコードにアクセスできるため便利です。

突然の欠損や紛失にも、すぐに対応できます。

効率的な運用のための教室環境づくり

QRコードを使った提出物管理をクラス全体でスムーズに行うためには、教室内のレイアウトや運用ルールも重要です。

以下のポイントを参考に、効率的な環境を整えましょう。

①提出ボックスとスキャン場所の最適レイアウト

提出物の受け渡しからQRコードのスキャンまでの動線を意識したレイアウトを考えることで、スムーズな運用が可能になります。

- 提出ボックスの配置:

教室入口付近や教卓近くなど、アクセスしやすい場所に設置 - スキャン場所の確保:

提出ボックス近くに端末を設置し、提出からスキャンまでを一連の流れで完結 - 混雑対策:

提出・スキャン場所に十分なスペースを確保し、順番待ちの列の位置も指定 - 衝突防止:

走ったり急いだりしないよう、十分なスペースと明確なルールを設定

特に朝の忙しい時間帯は混雑しやすいため、クラスの人数や教室の広さに合わせたレイアウトを工夫することが大切です。

また、生徒の動きを観察して、必要に応じて調整していくことも効果的です。

②視覚的サポートと効果的な掲示物

QRコードを使った提出物管理のルールや手順を視覚的に示すことで、児童生徒の理解と協力を促すことができます。

- 操作手順ポスター:

QRコードスキャンの方法を写真付きで説明したポスター - 提出物カレンダー:

いつ何を提出するかが一目でわかるカレンダー - 当番表:

提出物チェック係の当番表を見やすく掲示 - QRコード貼付位置の統一:

ノートやプリントのどこにQRコードを貼るかを示す見本

特にQRコードを初めて導入する際は、視覚的な支援が効果的です。

操作に不安がある児童生徒も、手順が明確に示されていれば安心して取り組めます。

③児童生徒の自主性を促す環境作り

QRコードを使った提出物管理は、児童生徒の自主性や責任感を育てる良い機会になります。

以下のような工夫で、主体的に取り組める環境を作りましょう。

- 役割の明確化:

提出物回収係、QRスキャン係、未提出確認係など、役割を分担 - 自己管理ツール:

自分の提出状況を確認できるチェックシートの配布 - 振り返りの機会:

定期的に提出状況を振り返る時間を設ける - 改善提案の機会:

より良いシステムにするためのアイデアを子どもたちから集める

子どもたち自身がシステムの運用に参加することで、当事者意識が高まり、スムーズな運用につながります。

また、ICT活用の良い学習機会にもなるため、積極的に取り入れましょう。

次のセクションでは、QRコードを使った提出物管理システムの発展的な活用方法について解説します。

他のデジタルツールとの連携や、より広範な業務効率化へとつなげる方法を見ていきましょう。

提出物チェックシステムの発展的活用と業務効率化

QRコードを活用した提出物チェックシステムの導入は、業務効率化の第一歩に過ぎません。

ここでは、このシステムをさらに発展させ、教員の業務全体の効率化につなげる方法を考えていきます。

他のデジタルツールとの連携や、より広範な教育活動への応用について解説します。

Notionを活用した提出物データの一元管理

QR提出物チェッカーで収集したデータは、Notionと連携させることでより効果的に活用できます。

Notionは様々な情報を一元管理できるツールで、教員の業務効率化に大きく貢献します。

①提出データとNotion手帳の連携方法

QR提出物チェッカーのデータをNotionに取り込むには、以下の方法が効果的です。

- CSV出力の活用:

QR提出物チェッカーからCSVファイルを出力し、Notionにインポート - データベースの構築:

生徒ごとのページを作成し、提出状況を一元管理 - テンプレートの活用:

提出物記録用のテンプレートを作成し、毎回同じ形式で記録 - 自動集計の設定:

関数を使って提出率や未提出者を自動計算

Notionでは提出データだけでなく、生徒の観察記録や評価情報なども含めて包括的に管理できます。

これにより、生徒一人ひとりの状況を総合的に把握しやすくなります。

上記の記事では、Notionを活用した教員向けの手帳テンプレートを紹介しています。

このテンプレートを使えば、提出物データを含めた学級運営全体を一元管理できます。

週案作成や授業管理、子どもの記録など、様々な場面で活用できるのが魅力です。

②クラス運営全体のデジタル化へのステップ

提出物管理のデジタル化は、クラス運営全体のデジタル化への第一歩です。

以下のようなステップで、徐々に範囲を広げていくことができます。

- ステップ1:提出物管理のデジタル化(QRコードの活用)

- ステップ2:データの一元管理(Notionなどの活用)

- ステップ3:授業計画や教材のデジタル化

- ステップ4:保護者連絡や成績管理のデジタル化

- ステップ5:学級運営全体のデジタル統合

一度にすべてを変えようとするのではなく、小さな成功体験を積み重ねながら徐々に範囲を広げていくことがポイントです。

導入のハードルが低いQRコードによる提出物管理は、デジタル化の最初の一歩として最適です。

③データの視覚化と効果的な活用事例

収集したデータを視覚化することで、新たな気づきや効果的な指導につなげることができます。

- 提出率のグラフ化:

日別・週別の提出率をグラフ化して傾向を把握 - クラス全体の傾向分析:

教科や曜日ごとの提出率の違いを可視化 - 個人の提出パターン分析:

生徒ごとの提出傾向を把握し、個別支援に活用 - 学年・学校全体での比較:

クラス間や学年間の傾向比較による指導改善

例えば、特定の曜日や教科で提出率が低下する傾向があれば、宿題の出し方や内容を見直すきっかけになります。

データに基づいた客観的な分析が、より効果的な指導につながるのです。

AI活用による評価業務の効率化

QRコードで収集した提出データは、AI(人工知能)と組み合わせることでさらに価値が高まります。

特に所見作成や評価業務の効率化において、大きな可能性を秘めています。

①提出データの評価への活用方法

提出データを評価業務に活用する具体的な方法を見ていきましょう。

- 客観的評価の基礎データ:

提出回数や提出率を評価の客観的指標として活用 - 成長の可視化:

時系列での提出状況の変化を成長の証として記録 - 評価の自動計算:

設定した基準に基づいて評価を自動的に算出 - 所見文の自動生成:

提出データを基にAIによる所見文のドラフト作成

提出状況をAIツールと連携させることで所見作成の基礎資料とする方法もありです。

提出状況という客観的なデータに基づいた所見は、説得力と具体性が増します。

» 所見作成フリーツール|AIで自動作成(記事内ツールあり)

上記の記事では、AIを活用した所見作成ツールを紹介しています。

QR提出物チェッカーで収集したデータを所見作成のインプットとして活用することで、

より具体的かつ的確な所見を効率よく作成することができます。

②所見作成や評価業務の効率化アプローチ

提出データとAIを組み合わせた所見作成の効率化アプローチを具体的に見ていきましょう。

この方法では、単なる定型文ではなく、一人ひとりの実際のデータに基づいた個別化された所見を作成できます。

AIはあくまでサポートツールであり、最終的な判断や調整は教員が行うことが重要です。

③将来的な発展可能性と現実的な導入ステップ

AIと教育データの連携は、今後さらに発展していく可能性があります。

ただし、一気に最先端のシステムを導入するのではなく、段階的なアプローチが現実的です。

- ステップ1:QRコードによる提出データの収集と集計

- ステップ2:Excelなどを使った基本的なデータ分析

- ステップ3:無料のAIツールを使った所見の下書き生成

- ステップ4:各種データの統合と包括的な学習記録システムの構築

- ステップ5:AIによる学習支援や個別最適化の実現

現在の教育現場においては、ステップ1〜3の範囲で十分に業務効率化の効果を得ることができます。

無理なく継続できるレベルから始め、徐々にスキルと環境を発展させていくことが大切です。

教員の総合的な業務効率化アプローチ

提出物管理の効率化は、教員の業務全体の見直しと効率化のきっかけになります。

ここでは、提出物管理を起点として、教員の業務全体を効率化するアプローチを考えていきます。

①提出物管理を起点とした他業務の見直し

提出物管理で得た効率化のマインドセットを、他の業務にも広げていきましょう。

- 出席管理:QRコードや電子システムを活用した出席確認

- 配布物管理:デジタル配布と受領確認の自動化

- テスト採点:自動採点システムやルーブリック評価の活用

- 保護者連絡:デジタルツールを活用した効率的な情報共有

- 授業準備:デジタル教材やテンプレートの活用

各業務を個別に見直すのではなく、業務間の連携やデータの流れを意識した総合的な見直しが効果的です。

例えば、提出物データと出席データを連携させることで、欠席時の課題管理もスムーズになります。

» 【現役小学校教員】ママ先生のiPad活用術とおすすめアプリ

上記の記事では、iPadを活用した様々な業務効率化の方法を紹介しています。

提出物管理だけでなく、授業準備や教材研究など、教員の多様な業務に対応したアプリやテクニックを学ぶことができます。

②デジタルとアナログのバランスを取る考え方

教育現場では、すべてをデジタル化するのではなく、デジタルとアナログのそれぞれの良さを活かすことが重要です。

以下のような考え方で、バランスの取れた業務環境を作りましょう。

効率化の目的は単に時間を節約することではなく、生まれた時間を教育の質を高めるために使うことです。

デジタル化によって生まれた時間を、アナログでしかできない価値ある活動に充てることが、真の効率化といえるでしょう。

③持続可能な働き方改革の具体的なビジョン

提出物管理の効率化をきっかけに、持続可能な働き方改革を実現するためのビジョンを考えてみましょう。

- 優先順位の明確化:

教育活動の本質を見極め、優先順位をつける - ルーティン化とシステム化:

定型業務をルーティン化し、自動化できるものはシステム化 - 共有と分担:

教材やアイデアを共有し、業務を適切に分担 - スキルの継続的向上:

デジタルスキルを継続的に高め、効率化の可能性を広げる - 心身の健康維持:

効率化で生まれた時間を自己研鑽や休息に充て、持続可能な状態を維持

小さな成功体験の積み重ねが、学校全体の文化変革につながることを意識しましょう。

あなたが実践するQRコードを活用した提出物管理は、その第一歩となるかもしれません。

» 【教員ママ必見】3人の子育て×フルタイム教員を両立させる方法|時短テク&デジタル活用で仕事も家庭も諦めない

上記の記事では、仕事と家庭の両立を目指す教員向けの時短テクニックを紹介しています。

提出物チェックの効率化と合わせて、様々な時短テクニックを取り入れてみてください。

次のセクションでは、QRコードを活用した提出物管理に関するよくある質問と、実践者からのアドバイスをご紹介します。

実際の運用でのヒントや課題解決のポイントを知ることで、より効果的な導入が可能になります。

まとめ

QRコードを活用した提出物管理システムは、教員の業務負担を劇的に軽減する効果的な手段です。

導入のハードルも低く、個人のスマートフォンと無料アプリだけで始められるのも大きな利点です。

必要に応じて、スマホホルダーやラミネーターなどのグッズを追加していくことで、より効率的な運用が可能になります。

ぜひ教師本来の仕事に集中できる環境づくりに取り組んでみてください!

iPadをコンテンツ消費にしか使ってないなあ・・と思ったら、当サイトをご活用ください。「テレビを見る」「手帳にする」「仕事に使う」など具体的な活用方法を紹介しています。

コメント