- 会社のドキュメントがバラバラで必要な情報が探せない

- 古い情報と最新情報が混在していて、どれが正しいか分からない

- 情報共有のためのシステムを導入したいけど、コストと運用負担が心配だな

企業内の情報共有は、業務効率化とチームコラボレーションの要となります。

しかし多くの組織では、情報が散在し、古い情報が残り続け、必要なときに必要な情報にアクセスできないという課題を抱えています。

特にリモートワークが普及した現在、効率的な情報共有基盤の構築はビジネス成功の鍵となっています。

- 社内情報共有の課題を根本から解決する方法

- Notionを活用した低コストで柔軟な社内ポータル・Wikiの構築手順

- 情報の鮮度を保つための仕組み

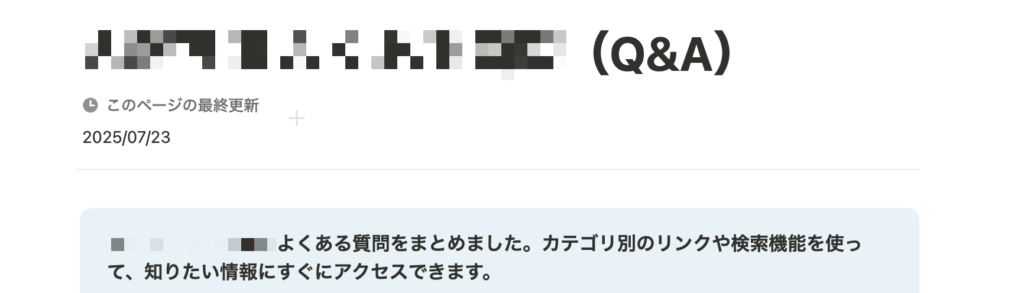

- Notion Wiki機能による情報更新責任の明確化と有効期限管理の方法

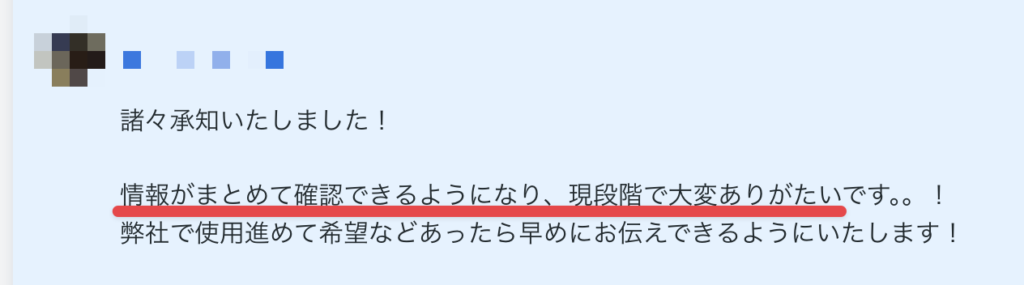

- 実績ある企業の活用事例

- GLASSやNTTデータなど実際の企業がNotionで実現した業務改善事例

- 段階的な導入と発展戦略

- 組織の状況に合わせた短期・中期・長期の導入ステップと成功のポイント

この記事では、まず用語を整理しながら社内情報共有基盤の現代的な理解を深め、Notionを活用した具体的な構築方法を解説します。

特に2023年4月にリリースされたNotion「Wiki機能」を中心に、情報管理の革新的アプローチを詳しく紹介していきます。

Notionでその仕事もっと楽にしませんか?

DX支援サービスを見るNotionで社内ポータル・社内wikiを構築するメリットと導入判断

社内情報共有基盤を構築する際、数多くのツールの中からNotionを選ぶメリットとは何でしょうか。

従来型のイントラネットやシェアポイントなどの情報共有プラットフォームと比較しながら、Notionによる社内情報共有基盤構築の価値を考えてみましょう。

従来のイントラネット・情報共有ツールと比較したメリット

従来のイントラネットやSharePointなどのプラットフォームは、導入に専門知識が必要で初期投資も大きく、カスタマイズに技術的障壁がありました。

一方、Notionは誰でも簡単に始められ、組織の成長に合わせて拡張できる柔軟性が大きな強みです。

特に、ページ作成の容易さとデータベースの高機能性を併せ持つため、文書管理とデータ管理を一元化できる点が革新的です。

導入に適している組織の特徴と成功のための前提条件

Notionは多くの組織に適していますが、特に以下のような特徴を持つ組織での導入がスムーズな傾向があります。

自社の状況と照らし合わせながら、導入の適合性を判断してみましょう。

導入に適した組織の特徴:

- スタートアップから中規模企業(5〜200人程度の組織)

- フラットな組織文化を持ち、情報共有に積極的

- リモートワークやハイブリッドワークを採用している

- デジタルツール活用に抵抗が少ない組織文化

- ドキュメント駆動型の業務スタイルを持つ

(業務手順・ルールなどを文書化して属人化を防ぐ)

成功のための前提条件:

- 安定したインターネット環境(基本的にクラウドベース)

- PC/タブレットなどの端末環境(モバイルでの閲覧・一部編集も可能)

- 最低限のITリテラシー(ワードやエクセル程度のスキル)

- 管理者として推進する担当者の存在(専任が理想だが兼任でも可)

大企業でも部門単位での導入から始めるケースが増えており、成功体験を元に全社展開するアプローチも有効です。

また、Notionはチームワークのあり方そのものに影響するため、単なるツール導入ではなく「働き方改革」の一環として位置づけるとより効果的です。

想定される導入・運用上の課題と対策

Notionを社内情報共有基盤として活用する際には、いくつかの課題が想定されます。

事前に対策を講じることで、スムーズな導入と持続的な活用が可能になります。

セキュリティ面での考慮点

Notionはクラウドサービスとして、以下のようなセキュリティ機能は最初から備えています。

- アクセス権限の細かな設定(閲覧・編集・コメントなど)

- SSO(シングルサインオン)対応(ビジネスプラン以上)

- プライベートチームスペースや管理者による一元管理(ビジネスプラン以上)

つまり、技術的な仕組み自体はNotionに実装されています。

実際の運用では「どの情報を誰が見られるようにするか」「どのレベルで機密区分を設けるか」など、組織ごとにルールやポリシーを決めて活用することが大切です。

たとえば、

- 社内規程やマニュアルは全員に公開

- 人事評価や経営戦略は特定メンバーだけに限定

- プロジェクトごとにアクセスグループを分ける

といった運用設計が求められます。

Notionの機能を活かしつつ、組織の実情に合わせて「運用ルール」も整備することで、より安全に活用できます。

その辺りの設定諸々もまとめて引き受けております。

ユーザー習熟度の違いへの対応

社内のITリテラシーには個人差があるため、全員が同じペースで活用できるとは限りません。

特に最初の1ヶ月はNotionページの専任を用意し、基本操作に不安がある方のハードルを下げることが重要です。

基本的に私も操作する担当者に対して具体的に説明をしたり、動画でお渡ししたりしています。

情報鮮度の維持と更新ルールの確立

情報が古くなったまま放置されると、せっかくの情報基盤も信頼性を失います。

後述するWiki機能の「有効期限」設定を活用し、定期的な情報確認の仕組みを導入することが重要です。

また、部署・チームごとの情報更新担当者を明確にし、月次または四半期ごとの情報棚卸しを行うルーティンなどの確立も効果的です。

利用促進のための工夫

新しいツールの導入直後は利用が活発でも、時間とともに使われなくなるという「ツール疲れ」現象がよく見られます。

これを防ぐためには、日常業務の中にNotionを組み込む工夫が必要です。

例えば、会議資料をNotionで作成・共有する、日報や週報をNotionで提出する、など日常的なワークフローの一部にNotionを位置づけることで、自然と利用頻度を高められます。

次章では、これらの課題を踏まえた上で、具体的な社内情報共有基盤の構築手順と基本設計について解説します。

社内情報共有基盤の構築手順と基本設計

社内情報共有基盤をNotionで構築するには、設計思想と段階的な実装が重要です。

この章では、設計前の準備から基本構造の設計、そして権限設定までの具体的な手順を解説します。

計画的に進めることで、後々の運用負担を大きく軽減できる点を意識しましょう。

設計前に整理すべき情報と組織分析

効果的な社内情報共有基盤を構築するためには、まず組織内の情報の流れや優先度を把握することが必要です。

闇雲にページを作成するのではなく、組織の実態に合わせた設計が成功の鍵となります。

情報フローの可視化と優先度決定

まずは組織内でどのような情報がどのように流れているかを可視化します。

以下のような質問に答えながら整理していくとよいでしょう:

- 日常的に参照される頻度の高い情報は何か(例:勤怠ルール、社内規程、連絡先リストなど)

- 更新頻度の高い情報は何か(例:進行中のプロジェクト情報、社内イベント案内など)

- 永続的に保存すべき情報は何か(例:就業規則、ミッション・ビジョン・バリューなど)

- 現在、情報へのアクセスや共有で最も問題となっているのはどの部分か

これらの質問への回答を元に、最初に取り組むべき優先度の高い情報領域を特定します。

すべての情報を一度に移行するのではなく、最も効果が高い部分から段階的に実装していくアプローチが効果的です。

部署・チーム間の情報共有ニーズの把握

組織内の各部署やチームがどのような情報を共有する必要があるかを把握します。

以下のようなパターンを意識して整理しましょう:

- 全社共有情報:全員が参照する共通情報(会社理念、就業規則、福利厚生など)

- 部署内共有情報:部署内でのみ共有される専門的情報や進行中のプロジェクト

- 部署間共有情報:複数部署にまたがるプロジェクトや連携業務に関する情報

- 役職別共有情報:管理職のみ、または特定の役割の人のみ共有する情報

この整理を通じて、どの情報をどのレベルで共有すべきかが明確になります。

これはNotionの権限設定の基礎となる重要な分析です。

基本構造とページ階層の設計

情報の流れと共有ニーズを理解したら、次は具体的なNotion内の構造を設計します。

以下の3つの要素に分けて考えるとわかりやすいでしょう。

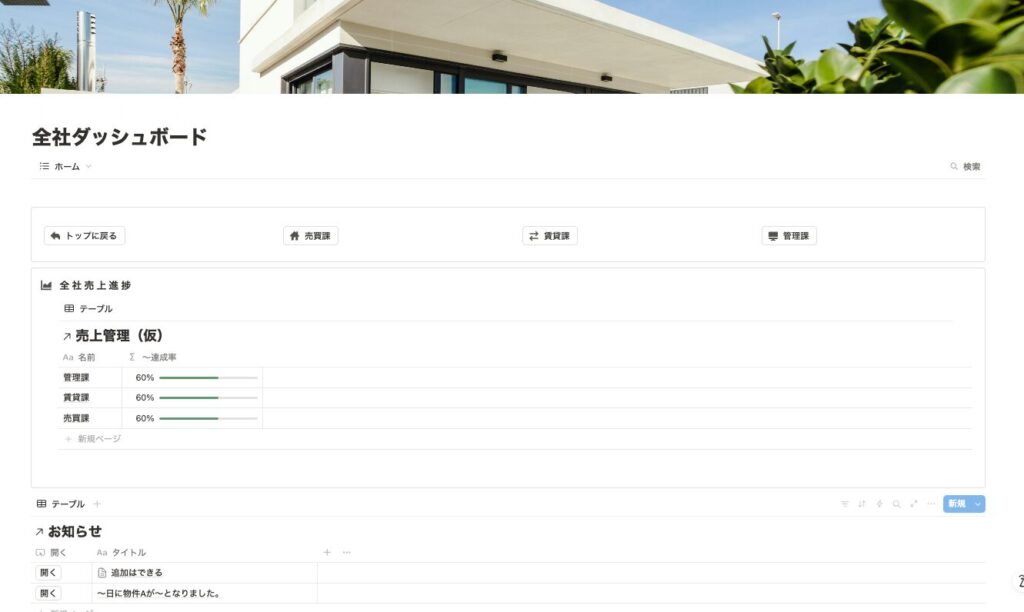

トップページ(情報ダッシュボード)の構成要素

トップページは社内ポータルの「玄関口」として、最も重要で頻繁にアクセスされる情報へのナビゲーションを提供します。

効果的なトップページには以下の要素が含まれることが多いです:

- 会社情報セクション:ミッション・ビジョン・バリュー、経営方針、組織図など

- お知らせセクション:最新の社内ニュース、重要なアップデート情報など

- よく使うリンク集:頻繁にアクセスされるページへのクイックリンク

- カレンダー表示:会社の予定、イベント、プロジェクトマイルストーンなど

- 検索機能へのアクセス:情報を素早く見つけるための検索ボックスの配置

部署別・目的別セクションの設計

トップページの下に、部署別または目的別のセクションを設計します。

階層は深くなりすぎないよう、3階層程度に収めるのが理想的です。

典型的な構造としては:

- 会社情報

- ・ミッション・ビジョン・バリュー

・組織図・メンバー紹介

・会社の歴史・沿革

- 規定・ルール

- ・就業規則

・各種申請手続き

・福利厚生・手制度

- プロジェクト管理

- ・進行中プロジェクト一覧

・プロジェクトテンプレート

・過去のプロジェクト記録

各セクションは、後述するWiki機能を活用して管理すると、より効果的に情報を整理・検索できるようになります。

ナビゲーションとサイドバーの最適化

Notionのサイドバーは、重要なページやデータベースに素早くアクセスするための入口です。

効果的なナビゲーションのために、以下のポイントに注意しましょう:

- 最も頻繁にアクセスするページのみをお気に入りに表示(5〜9項目程度)

- ページにわかりやすいアイコンを設定してビジュアル的な識別を容易に

- すべてのメインセクションに「トップページに戻る」リンクを設置して迷子を防止

サイドバーの設定は個人ごとにカスタマイズできる部分もあるため、基本設計の共有と合わせて、個人の使い方のガイダンスも提供すると良いでしょう。

権限設定と情報セキュリティの確保

せっかく整理された情報も、アクセス権限が適切に設定されていなければ、情報漏洩リスクや情報混乱を招きます。

Notionでは柔軟な権限設定が可能なので、組織の実情に合わせて最適な設定を行いましょう。

部署別・役職別のアクセス権設定

組織構造に基づいてアクセス権を設定する一般的なアプローチは以下の通りです:

- 全社共有情報:

全メンバーに「閲覧権限」または必要に応じて「コメント権限」を付与 - 部署内情報:

当該部署のメンバーには「編集権限」

他部署のメンバーには「アクセスなし」または必要に応じて「閲覧権限」 - 管理職向け情報:

管理職グループのみに「編集権限」または「閲覧権限」 - プロジェクト情報:

プロジェクトメンバーに「編集権限」

その他関係者に「閲覧権限」または「コメント権限」

権限設定を効率的に行うためには、Notionの「グループ機能」を活用しましょう。

部署や役職ごとにユーザーグループを作成しておくと、新メンバーの追加や異動時の権限管理がスムーズになります。

機密情報の適切な保護方法

特に注意を要する機密情報(人事評価、財務情報、経営戦略など)については、追加的な保護措置を検討しましょう:

- プライベートページとして設定し、特定の個人のみアクセス可能に

- 閲覧者をメールアドレス単位で厳格に制限(グループ権限ではなく個別設定)

- 編集履歴を定期的に監査して不適切なアクセスがないか確認(エンタープライズプランのみ)

- 極めて機密性の高い情報は、詳細をNotionに記載せずリンクのみにとどめる

また、Notionのビジネスプラン以上では、「プライベートチームスペース」機能を活用して、特定のチームやプロジェクト向けの独立した作業空間を構築できます。

これにより、一般的な社内情報と機密性の高いプロジェクト情報を適切に分離できます。

ここまでの設計と権限設定が完了したら、次章で解説する「Wiki機能」を活用した情報管理の革新的アプローチへと移行しましょう。

Notion Wikiは、情報の体系化と鮮度管理に特化した機能で、社内情報共有基盤を一段上のレベルへと引き上げます。

Notionのwiki機能:情報管理の革新的アプローチ

2023年4月にリリースされたNotionのWiki機能は、社内情報共有基盤を構築する上で特に注目すべき革新的な機能です。

通常のNotionページやデータベースとは一線を画した特性を持ち、情報の整理・更新・検索に新たな可能性をもたらします。

この章では、Notion Wiki機能の本質と活用法を徹底的に解説します。

Wiki機能の基本概念と通常ページとの違い

Notion Wikiとは、簡単に言えば「ページとデータベースの良いとこ取り」をした機能です。

通常のNotionページのように自由なレイアウトでコンテンツを作成できながら、データベースのような管理機能を備えています。

Wikiに変換したページは全体をページとして使いつつ、そのサブページを一覧化・管理できる特別な機能を持ちます。

ページをWikiに変換する方法と逆変換のプロセス

既存のNotionページをWikiに変換する手順は非常にシンプルです:

- 変換したいページを開く

- ページ右上の「︙」メニューをクリック

- 「Wikiに変換」を選択

- 表示される説明画面で「次へ」「試してみる」をクリック

これだけで、通常のページがWiki機能を備えたページに変換されます。

もし元に戻したい場合は、同じくページ右上の「︙」メニューから「Wikiを元に戻す」を選択するだけです。

ただし、注意点として変換できるのはページのみであり、データベースはWikiに変換できません。

Wikiページのデフォルトビュー

Wikiに変換されたページには、3つのデフォルトビューが用意されています:

- ホーム:Wiki化する前の元のページがそのまま表示されます。通常のNotionページと同じように自由にカスタマイズできるため、トップページとして目次や重要情報を配置するのに最適です。

- すべてのページ:Wiki内のすべてのサブページがデータベースのように一覧表示されます。これにより、通常では見つけにくい深い階層のページも簡単に探すことができます。表示方法はテーブル形式だけでなく、ボード形式やカレンダー形式など、目的に応じて切り替え可能です。

- 自分がオーナーのページ:自分が作成または責任者として設定されているページのみが表示されます。これにより、特に複数人で共同編集する場合に、自分の担当ページを一目で確認できます。

これらのビューは、Wiki画面左上のドロップダウンメニューから簡単に切り替えられます。

また、必要に応じて新しいビューを追加したり、既存のビューを複製・カスタマイズしたりすることも可能です。

Notionの基本操作に慣れた方であれば、通常のデータベースビューとほぼ同じ感覚で操作できるでしょう。

Wiki特有のプロパティと機能

Notion Wikiの魅力は、ページの見た目や使いやすさを保ちながら、情報管理の機能を大幅に強化できる点にあります。

特に以下の独自プロパティと機能が、情報の鮮度と責任の所在を明確にするのに役立ちます。

ページオーナー:更新責任者の明確化と設定方法

Wiki内の全ページには、自動的に「オーナー」というプロパティが追加されます。

これは情報の責任者を明確にするためのプロパティで、ユーザー形式で設定されます。

デフォルトでは、ページを作成した人が自動的にオーナーとして設定されますが、以下の手順で変更可能です:

- 対象ページを開く

- ページ上部に表示されているオーナー名をクリック

- ドロップダウンリストから新しいオーナーを選択

オーナーを明確にすることで、「誰がこの情報を最新に保つ責任があるのか」が一目でわかるようになります。

特に多人数で共同編集する場合や、定期的な情報更新が必要な場合に非常に有効です。

有効期限:情報鮮度の自動管理システム

Wiki機能のもう一つの特徴的なプロパティが「有効期限」です。

これは情報の古さを防ぎ、定期的な見直しを促進するための機能で、ページがWikiに変換されると自動的に追加されます(ただし必要に応じて「オーナー」と共に削除可能)。

有効期限の設定方法は簡単です:

- ページ上部の「有効期限」セクションをクリック

- カレンダーから有効期限日を選択するか「無期限」を選択

有効期限を設定すると、設定日が近づくとページオーナーに通知が届きます。

これにより、情報を定期的に確認し、必要に応じて更新するリマインダーとして機能します。

有効期限が切れたページは自動的に削除されるわけではなく、単に「確認が必要」というステータスを示すだけなので安心してください。

このプロパティは特に以下のような情報に有効です:

- 定期的な確認が必要な情報(価格表、連絡先リスト、社内規程など)

- 時限的な情報(期間限定キャンペーン情報、イベント案内など)

- プロジェクト関連情報(フェーズごとの見直しが必要なもの)

子ページ上部のプロパティ表示によるメタ情報の可視化

Wiki内のページを開くと、ページ上部に設定したプロパティが横並びで表示されます。

これにより、ページの作成者、最終更新日、オーナー、有効期限などの重要なメタ情報が一目でわかるようになります。

また、ページ上部のプロパティ表示は、以下のように柔軟にカスタマイズできます:

- プロパティ表示セクションの右端にマウスを合わせると表示される「︙」メニューから編集が可能

- 同メニューから「プロパティを追加」を選択して、新しいプロパティを追加

- プロパティ名をクリックして、各種設定を変更

標準的なプロパティだけでなく、「最終確認日」「重要度」「カテゴリ」など、組織のニーズに合わせた独自のプロパティを追加することで、情報の分類や管理がより精緻になります。

情報の階層管理とネスト構造の最適化

Notionでは、ページの中に子ページを作成し、さらにその中に孫ページを作るといった階層構造(ネスト構造)が可能です。

Wiki機能は、この階層構造を管理する上で特に優れた機能を提供します。

親ページ・子ページ・孫ページの関係と検索への影響

通常のNotionでは、ネストが深くなるほど下層のページへのアクセスが複雑になり、必要な情報を見つけるのが難しくなります。

しかしWiki機能を使うと、どれだけ深い階層構造になっても、すべてのページがデータベースのように一覧表示されるため、情報へのアクセスが格段に向上します。

例えば、以下のような深い階層構造があったとしても:

会社規定 → 就業規則 → 勤怠管理 → 休暇制度 → 特別休暇

Wiki機能の「すべてのページ」ビューでは、これらすべてが単一のリストとして表示され、フィルターや検索で素早く見つけることができます。

これにより、「どこにあったか分からない」という情報アクセスの問題が大幅に改善されます。

全ページリスト化による情報の一覧性確保

Wiki機能の最大の特徴は、Wiki化したページ配下のすべてのページを一括して管理できる点です。

「すべてのページ」ビューでは、以下のような情報管理が可能になります:

- 部門別・カテゴリ別にページを分類し、一覧表示する

- 最終更新日でソートして、長期間更新されていないページを発見する

- 有効期限の近いページをフィルターして優先的に更新する

- 特定のオーナーが担当するページをすべて一括して見直す

これらの機能は、特に情報量が多く、複数人で管理する社内ポータルサイトで威力を発揮します。

定期的な情報棚卸しや監査の際にも、すべての情報を一覧で把握できるため、漏れなくチェックできます。

データベースとwikiページの併用戦略

Notionでは、通常ページとデータベースを併用することが一般的ですが、Wiki機能を導入すると、よりシームレスな情報管理が可能になります。

効果的な併用戦略は以下のとおりです:

特に注意したいのは、Wikiページ内のデータベースに関しては、フルページデータベース以外はWikiのデータベースビューには表示されないという点です。

インラインデータベースなどは「ページ」として認識されないため、Wiki内で一元管理したい場合は、フルページとして作成するか、子ページ内に配置する工夫が必要です。

検索機能の強化と情報アクセシビリティ

効率的な情報共有基盤において、検索性の高さは最も重要な要素の一つです。

Wiki機能は、Notionの通常の検索機能を拡張し、より効率的に情報にアクセスするための様々な機能を提供します。

Wiki専用検索の活用法:検索範囲の最適化

Wikiページにはページ右上に専用の検索アイコンが表示されます。

この検索機能の特徴は、検索範囲がそのWiki内に自動的に絞られる点です。

これは以下のシナリオで特に有効です:

- 「人事関連のWiki内だけ」で特定のキーワードを検索したい場合

- 「プロジェクトドキュメント内だけ」で特定の情報を探したい場合

- 「製品マニュアル内だけ」で特定の機能について調べたい場合

通常のNotionのグローバル検索(Ctrl/Cmd + P)は、ワークスペース全体から検索するため、同じキーワードが異なる文脈で使われている場合に膨大な検索結果が表示されることがあります。

Wiki専用検索を使えば、関連性の高い限定された範囲内での検索が可能になり、必要な情報により素早くアクセスできます。

タグと分類による情報整理の方法

Wiki機能での情報管理をさらに効果的にするには、タグ(マルチセレクトプロパティ)を活用した分類システムが有効です。

例えば、以下のようなタグ体系を構築できます:

- コンテンツタイプ:「マニュアル」「規程」「ガイドライン」「FAQs」など

- 部門/チーム:「経営企画」「人事」「マーケティング」「開発」など

- 重要度:「必読」「参考」「アーカイブ」など

- 更新頻度:「週次」「月次」「四半期」「年次」など

タグシステムの構築には以下のポイントが重要です:

- 一貫性のある命名規則を持ち、誰でも同じように分類できるようにする

- タグの数は多すぎず少なすぎないよう(各カテゴリ5〜10個程度)にバランスを取る

- タグの意味や使い方をドキュメント化して共有し、チーム全体で一貫した使用を促す

適切なタグ付けにより、特定のトピックや種類の情報を素早く見つけられるだけでなく、関連情報のグループ化や横断検索も容易になります。

フィルターと並び替えを用いた情報の絞り込み手法

Wikiの「すべてのページ」ビューでは、データベースと同様のフィルターと並び替え機能を活用できます。

これにより、大量の情報から必要なものだけを効率的に抽出することが可能になります。

有用なフィルターと並び替えの例を紹介します:

これらのフィルターは、ビューとして保存することも可能です。

例えば「自分の担当で今月確認が必要なページ」というビューを作成しておけば、毎回複雑なフィルター設定をすることなく、必要な情報に素早くアクセスできます。

情報鮮度を保つための運用ポイント

Wiki機能を実装しただけでは、情報鮮度は自動的には保たれません。

継続的に情報を更新し、常に最新状態を維持するための運用ルールと習慣が重要です。

ここでは、情報の鮮度を維持するための実践的なポイントを紹介します。

有効期限機能の戦略的設定方法

有効期限の設定は、情報の種類によって戦略的に行うことが重要です。

すべての情報に同じ期限を設定するのではなく、情報のライフサイクルに合わせた適切な期間を設定しましょう。

情報タイプ別の推奨有効期限:

- 頻繁に変更される情報(価格表、連絡先リスト):1〜3ヶ月

- 中程度の変更頻度の情報(業務マニュアル、FAQ):3〜6ヶ月

- 安定した情報(社内規程、ミッション・ビジョン):6ヶ月〜1年

- 恒久的な情報(会社の歴史、創業ストーリー):無期限または非常に長期

有効期限を設定する際は、「この情報が古くなる可能性がある最短の期間はいつか?」と考えると良いでしょう。

また、イベントや季節商品など、特定の日付に関連する情報の場合は、そのイベントや期間終了後に有効期限が来るように設定することで、適切なタイミングでの更新や削除を促せます。

定期的な情報更新を促す仕組み

有効期限による通知だけでなく、情報の定期的な見直しを組織文化として定着させるための仕組みが重要です。

以下のような取り組みが有効です:

また、「最終更新日」を目立つ位置に表示することも重要です。

これにより情報閲覧者は情報の鮮度を即座に判断でき、古い情報に気づいた場合は更新を促せます。

例えば、「このページは1年以上更新されていません。内容が古い可能性があります」といった警告メッセージを自動表示する仕組みを作ることも効果的です。

更新ルーチンの確立と責任者の設定

情報更新を確実に行うためには、明確な責任分担と更新ルーチンの確立が不可欠です。

組織の規模や情報量に応じて、以下のような体制を整えると効果的です:

- Wiki管理責任者(全体統括):1名(兼任可)

- Wikiの全体構造の管理

定期的な更新状況の確認と催促

Wiki活用状況のモニタリングと改善提案 - 部門別Wiki担当者:各部門1名程度

- 部門内の重要情報の定期確認

部門メンバーへの更新依頼と調整

部門特有の情報ニーズの集約 - コンテンツオーナー:情報ごとに設定

- 担当情報の定期的な確認と更新

リクエストへの対応

不要になった情報のアーカイブ提案

特に重要なのは、「誰が何をいつ確認するか」を明確にすることです。

例えば、以下のような年間スケジュールを定めることで、更新業務が特定の時期に集中することを避けられます:

- 月次確認:短期的な情報、頻繁に変更される情報(価格表、進行中プロジェクト)

- 四半期確認:中程度の安定性を持つ情報(業務マニュアル、組織図)

- 半期/年次確認:長期的な情報(社内規程、会社方針)

Notion Wikiは単なる情報の入れ物ではなく、組織の知識を継続的に進化させるための基盤です。

適切な運用ルールと文化を育むことで、Wiki機能の真価を発揮させ、常に最新で信頼できる情報プラットフォームとして機能させることができます。

Wiki機能を活用した社内情報共有基盤を構築する際は、ダッシュボード機能も組み合わせることで、より使いやすいポータルサイトを実現できます。次章では、Notionでの社内情報共有基盤を成功させた実際の企業事例から、さらに具体的なヒントを探っていきましょう。

実践事例:企業のNotion活用成功例

実際に様々な企業がNotionを活用して社内情報共有基盤を構築し、業務効率や情報アクセシビリティを向上させています。

ここでは、実際の企業の導入事例をエビデンスに基づいて紹介し、その成功要因について分析します。

自社の状況と照らし合わせながら、参考にしてみてください。

IT・テック企業の活用例:GLASSの事例

ITサービス企業のGLASSでは、リモートワークの普及を背景に社内規程や申請手続き、業務ルールなどの情報が分散するという課題を抱えていました。

この課題を解決するために、Notionを活用した社内ポータルサイトを構築しました。

GLASS社では、Notionポータルの主な目的として「ムリ・ムダ・ムラ排除」と「再現性のある業務プロセスの確立」を掲げています。

特に新入社員のオンボーディングや業務手順のドキュメント化にNotionを活用し、教育や業務の「再現性」を高めることに成功しています。

導入による具体的な効果としては、情報アクセスの効率化や業務プロセスの標準化が実現されています。

メンバーはポータルサイトを通じて必要な情報に素早くアクセスでき、「わざわざ総務部に確認するほどではないけどここが気になる」といった軽微な疑問も自己解決できるようになりました。

GLASS社の事例は、特に中小規模の企業や新興企業がNotionを活用して情報共有の基盤を効率的に構築できることを示しています。

既存の複雑なシステムを持たない組織では、Notionをゼロから構築することで、より最適な情報共有の仕組みを作ることができるでしょう。

大規模企業での活用例:NTTデータの事例

大企業においてもNotionの活用は進んでいます。

NTTデータでは、コーポレート統括本部ITマネジメント室やセキュリティ&ネットワーク事業部サイバーセキュリティ統括部などで、Notionを導入しています。

また、NTTデータではNotion AIを積極的に活用し、文書の校正・要約・翻訳・要点抽出などを行って日常業務の効率化を実現しています。

さらにSlackなど他ツールとの連携により、ナレッジの自動蓄積や検索性の向上も図っています。

興味がある方は、格段に進化したNotion AIのまとめ記事もご覧ください。

» Notion AIの使い方とできること【具体的な活用術も紹介】

導入成功のポイントと失敗から学ぶ教訓

様々な企業事例から、Notionを活用した社内情報共有基盤構築の成功ポイントと、よくある失敗パターンについて整理します。

成功事例に共通する要素の分析

複数の企業の成功事例を分析すると、以下のような共通要素が見られます:

特に重要なのは、技術的な側面よりも「人」と「文化」の要素です。

どれだけ優れたNotionのセットアップがあっても、組織のメンバーが積極的に利用しなければ価値は生まれません。

成功事例では、Notion活用を組織文化として根付かせるための継続的な取り組みが行われています。

よくある失敗パターンとその回避策

一方で、Notion導入・運用に失敗するケースにも共通のパターンがあります:

- 過剰な複雑化

- 初期段階から複雑なデータベースや関係性を構築し、ユーザーを混乱させてしまう

【回避策】:シンプルな構造から始め、利用者の声を聞きながら段階的に発展させる - トップダウン強制

- 経営層の一方的な決定でNotionを導入し、現場の理解や準備が不足している

【回避策】:パイロットグループでの試験導入と成功事例の共有を通じた自然な展開 - 運用ルール不在

- 使い方や更新頻度などの明確なガイドラインがなく、情報が混乱する

【回避策】:シンプルでわかりやすい利用・更新ルールを策定し、定期的に確認する仕組み - ツール断絶

- 既存ツールと連携せず孤立したシステムになり、二重管理が発生する

【回避策】:APIや連携ツールを活用して既存システムとの情報連携を確保。無理にNotionに固執せずに適材適所で全体を効率化させるように整理 - 教育不足

- 使い方の説明が不十分で、利用者が基本機能を理解できていない

【回避策】:段階的な教育プログラムと、いつでも参照できるNotionの使い方ガイドの提供

これらの失敗パターンは、Notionの技術的な問題よりも導入・運用プロセスの問題から生じることがほとんどです。

新しいツール導入は「テクノロジーの変更」ではなく「文化の変革」であることを理解し、慎重かつ段階的に進めることが重要です。

次章では、Notion AIや外部連携による可能性など、さらなる発展的活用法について探ります。

発展的活用と将来展望

Notionによる社内情報共有基盤構築の基本を理解したところで、より発展的な活用法と将来の可能性について考えてみましょう。

特に2023年後半から一般提供が始まったNotion AIの活用や、APIによる外部システムとの連携は、さらなる業務効率化を実現する鍵となります。

Notion AIを活用した情報管理の高度化

2023年に正式リリースされたNotion AIは、社内情報共有基盤の質と効率を大きく向上させる可能性を秘めています。

まだ発展途上の技術ではありますが、すでに多くの企業で様々な用途に活用されています。

記事要約と情報抽出の自動化

Notion AIの強力な機能の一つは、長文ドキュメントの要約や重要ポイントの抽出です。

特に会議議事録や研究レポート、市場分析など、長文になりがちな文書の本質を短時間で把握するのに役立ちます。

- 会議議事録の自動要約:長い議事録から決定事項と次のアクションを抽出

- 調査レポートの要点整理:情報過多の市場調査から重要なトレンドを抽出

- 顧客フィードバックの傾向分析:大量のフィードバックから共通の課題やニーズを抽出

例えば、週次ミーティングの議事録をNotion AIで要約し、「決定事項」「アクションアイテム」「次回への課題」といった形式で整理することで、情報の消化と次のアクションへの移行がスムーズになります。

検索性向上とAIアシスタント機能

Notion AIのもう一つの重要な機能は、膨大な情報の中から適切な回答を見つけ出す能力です。

一般的な検索機能よりも文脈を理解した回答が得られるため、特に社内FAQや知識ベースの活用において威力を発揮します。

例えば、以下のようなシナリオでの活用が考えられます:

- 新入社員のサポート

- 「会社の有給休暇の申請方法を教えて」という問いに対し、関連ドキュメントから具体的な手順を抽出して回答

- 技術的な質問への対応

- 「プロジェクトXで使用しているAPIの認証方法は?」という問いに、技術ドキュメントから適切な情報を見つけて回答

- 情報の横断検索

- 「マーケティング部が最近作成した顧客セグメントに関する資料はどこ?」という問いに対し、関連するページや資料へのリンクを提供

このようなAI駆動型の情報アクセスは、特に情報量が多い大規模組織や、複雑な製品・サービスを扱う企業において、社員の生産性向上に大きく貢献します。

人事部や総務部への問い合わせ削減、技術サポートチームの負担軽減など、間接的なコスト削減効果も期待できます。

APIとの連携による業務自動化

Notionの価値をさらに高めるのが、外部システムとの連携です。

2021年に公開されたNotion APIと、様々な連携ツールを活用することで、情報の自動更新や複数システム間のデータ連携が可能になります。

外部システムとの連携可能性

NotionはAPIを通じて多くの外部システムと連携できますが、中でも業務効率化に特に効果的な連携例を紹介します:

これらの連携を実現するための方法としては、以下のようなアプローチがあります:

- Zapier/Make (旧Integromat):

ノーコードで様々なシステム間の連携を実現できるプラットフォーム - Notion API直接利用:

開発リソースがある場合、APIを直接呼び出してカスタム連携を構築 - 専用連携ツール:

Slack-NotionコネクタなどNotion特化の連携ツールを活用

これらの連携ツールを活用することで、情報の二重管理を防ぎながら、複数のシステムの良いところを組み合わせた柔軟なワークフローを構築できます。

特に、「情報の発生源」と「情報の管理場所」が異なるケースでは、APIによる自動連携が非常に効果的です。

自動更新・通知機能の拡張

API連携をさらに進化させた発展的な活用法として、情報の自動更新と通知機能の拡張があります。

これにより、社内情報共有基盤が「静的な情報の置き場」から「動的な情報ハブ」へと進化します。

例えば、以下のような自動化が実現可能です:

- データの自動更新

- 販売管理システムから毎日の売上データを自動取得し、Notionのダッシュボードを更新

⇒ 最新の業績情報に常にアクセス可能に - 状態変化時の通知

- Notionのデータベースでステータスが「レビュー待ち」に変わったら自動的にSlackで担当者に通知

⇒ 承認フローの迅速化 - 期限管理の自動化

- Wikiページの有効期限が近づいたら、担当者にメールやSlackで自動リマインド

⇒ 情報鮮度の維持を確実に

これらの自動化により、人間がやるべき仕事と、システムに任せられる仕事の最適な分担が実現します。

特に定型的な情報更新や通知業務を自動化することで、貴重な人的リソースをより創造的・戦略的な業務に集中させることができます。

今後のアップデートと将来展望

Notionは頻繁に新機能をリリースしており、社内情報共有基盤としての可能性は今後さらに広がっていくと考えられます。

ここでは、注目すべき最新の機能と今後予想される発展について解説します。

チャット機能の活用予測と準備

2024年に入り、NotionはAIチャット機能の強化を続けています。

これは単なる会話機能ではなく、組織の知識ベースに対する自然言語インターフェースとして大きな可能性を持っています。

今後のNotionチャット機能は、以下のような活用が期待されます:

- 社内FAQ自動応答:「経費精算の提出期限は?」といった質問に自動回答

- 知識探索アシスタント:「過去に類似のプロジェクトはある?」といった質問に、関連ページを紹介

- タスク作成補助:「来週の会議の準備タスクを作成して」といった指示でタスクを自動生成

これらの機能を最大限に活用するためには、以下のような準備を進めておくと良いでしょう:

- 情報の構造化と整理:AIが理解しやすいよう、情報を明確に整理・ラベリング

- メタデータの充実:ページのプロパティやタグを適切に設定し、コンテキスト情報を強化

- 質問パターンの整理:よくある質問のパターンを整理し、AIが回答しやすいよう情報を構成

チャット機能は特に、新入社員のオンボーディングや部門間の知識共有において大きな価値を発揮することが予想されます。

情報を探す時間が削減されるだけでなく、専門知識を持つ担当者への問い合わせが減り、組織全体の生産性向上につながるでしょう。

ワークフロー自動化の方向性

もう一つの重要な発展方向性として、ワークフロー自動化機能の強化が挙げられます。

Notionは静的なドキュメント管理を超え、業務プロセスの自動化プラットフォームとしての機能を拡充しています。

近年のアップデートと今後の予測を踏まえると、以下のような機能の発展が期待できます:

- 条件付き自動アクション

- 「プロジェクトステータスが”リリース準備中”に変わったら、自動的にチェックリストページを作成」など、条件に基づいた自動アクションの強化

- AI駆動型の自動ドキュメント生成

- ミーティングの録音から自動的に議事録を作成し、アクションアイテムを抽出してタスクデータベースに登録

- 承認ワークフローの高度化

- 複数段階の承認プロセスや条件分岐を含む複雑なワークフローへの対応強化

これらの機能強化により、Notionは単なる情報共有ツールから、業務プロセス全体をサポートする包括的なプラットフォームへと進化することが予想されます。

特にAI技術と組み合わさることで、これまで人間の判断が必要だった業務の一部を自動化できる可能性が広がります。

Notion AIを使った文書作成や要約などの基本的な機能については、Notion AIの使い方とできることの記事で詳しく解説しています。将来的な発展に備えて、まずは現在利用可能な機能を積極的に活用していきましょう。

まとめ:社内Wiki構築、プロにお任せください

Notionを活用した社内Wiki構築は、組織の知識共有文化を変革する可能性を秘めています。

基本から応用まで解説してきましたが、

実際の導入は組織ごとに異なる課題と向き合う必要があります。

プロジェクト成功の鍵は技術よりも「人と文化」にあり、段階的な導入と継続的な改善が不可欠です。

でも、すべてを自社だけで進めるのは大変です。

「自社に合った形で、確実に成果を出したい」とお考えなら、ぜひDXサポートをご検討ください。

» DXサポートとは?

Notionでその仕事もっと楽にしませんか?

DX支援サービスを見る

コメント